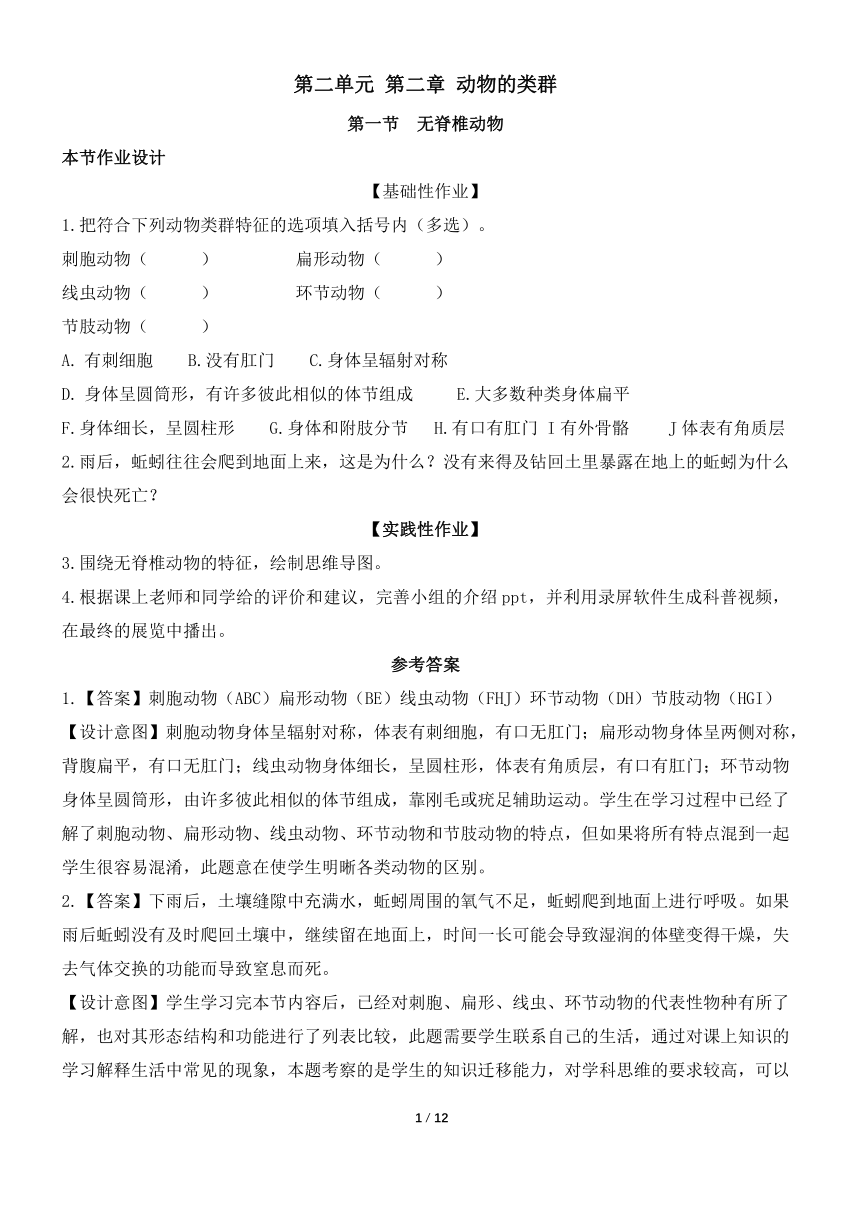

第二单元 第二章 动物的类群 1 / 3 第一节 无脊椎动物 本节作业设计 【基础性作业】 1.把符合下列动物类群特征的选项填入括号内(多选)。 刺胞动物( ) 扁形动物( ) 线虫动物( ) 环节动物( ) 节肢动物( ) 有刺细胞 B.没有肛门 C.身体呈辐射对称 身体呈圆筒形,有许多彼此相似的体节组成 E.大多数种类身体扁平 F.身体细长,呈圆柱形 G.身体和附肢分节 H.有口有肛门 I有外骨骼 J体表有角质层 2.雨后,蚯蚓往往会爬到地面上来,这是为什么?没有来得及钻回土里暴露在地上的蚯蚓为什么会很快死亡? 【实践性作业】 3.围绕无脊椎动物的特征,绘制思维导图。 4.根据课上老师和同学给的评价和建议,完善小组的介绍ppt,并利用录屏软件生成科普视频,在最终的展览中播出。 参考答案 1.【答案】刺胞动物(ABC)扁形动物(BE)线虫动物(FHJ)环节动物(DH)节肢动物(HGI) 【设计意图】刺胞动物身体呈辐射对称,体表有刺细胞,有口无肛门;扁形动物身体呈两侧对称,背腹扁平,有口无肛门;线虫动物身体细长,呈圆柱形,体表有角质层,有口有肛门;环节动物身体呈圆筒形,由许多彼此相似的体节组成,靠刚毛或疣足辅助运动。学生在学习过程中已经了解了刺胞动物、扁形动物、线虫动物、环节动物和节肢动物的特点,但如果将所有特点混到一起学生很容易混淆,此题意在使学生明晰各类动物的区别。 2.【答案】下雨后,土壤缝隙中充满水,蚯蚓周围的氧气不足,蚯蚓爬到地面上进行呼吸。如果雨后蚯蚓没有及时爬回土壤中,继续留在地面上,时间一长可能会导致湿润的体壁变得干燥,失去气体交换的功能而导致窒息而死。 【设计意图】学生学习完本节内容后,已经对刺胞、扁形、线虫、环节动物的代表性物种有所了解,也对其形态结构和功能进行了列表比较,此题需要学生联系自己的生活,通过对课上知识的学习解释生活中常见的现象,本题考察的是学生的知识迁移能力,对学科思维的要求较高,可以较为全面的考察学生的知识性学习成果,提升认知。 3.【评价要点】根据评价量表进行打分 (第3题表) 评价内容 评分(每项10分) 正确性:正确表达有关主题的多个概念及其关联。 完整性:尽可能全面反映主题的有关内容。 简洁性:选择提炼关键词而不使用长句子。 结构性:结构清晰明了,中心主题下的各级副主题数量合理,讲究层次的布局。 形象性:尽量多使用相关的建议符号、小图标。 美观性:文字工整、匀称,使用多种色彩和形状,作品整体视觉效果好。 【设计意图】学生在学习完无脊椎动物的内容之后会对各类动物产生浓厚的兴趣,但也因为动物类群繁多,各类动物的特点很容易记混,可以让学生用绘制思维导图的方式自己梳理这部分知识,让知识不仅是散点式地存留在学生的记忆中,而是以结构化、整体化的形式存留下来。 4.【评价要点】教师根据学生上交的科普视频内容的科学性、语言的流畅性、趣味性、创新性等进行评价。科学性强,语言优美流畅,内容生动有趣,能引人入胜,创新性强,能融入自己的观点,素材选择不落俗套的为A等级;科学性描述稍有欠妥,语言基本流畅,内容丰富创新性稍弱的为B等;存在一定的科学性错误,语言逻辑欠佳,内容冗长乏味,几乎无创新,没有自己观点的为C等级。 【设计意图】学生在学习完无脊椎动物的内容之后会对各类动物产生浓厚的兴趣,会想要模仿市区博物馆或生物社团做很多动物保护和宣传类的工作,制作小视频可以为学生提供一个平台,帮助学生学以致用,将保护生物多样性纳为己任,主动宣传生物多样性的重要意义,自觉遵守相关法律法规,保护生物多样性。 第二节 脊椎动物 本节作业设计 【基础性作业】 《2020年北京市生态环境状况公报》显示,对水质要求较高的水生鱼类黑鳍鳈在怀柔、密云及少数中心城区均有分布,表 ... ...

~~ 已预览到文档结尾了 ~~