礼泉县2024~2025学年度第一学期期中学科素养评价质量调研 高二年级历史 注意事项: 1.本试题共6页,满分100分,时间75分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的姓名和准考证号填写在答题卡上。 3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 4.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。 第Ⅰ卷(选择题) 一、选择题(本大题16小题,每小题3分,。在每题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.1961年,山西祁县(战国时属赵国)出土了数十公斤货币,种类达29种之多。其中能确定为赵国货币的有5种,另有韩国货币7种、魏国货币6种、燕国货币2种,还有9种难以确定国别。这反映了当时( ) A.赵国国家实力的强大 B.各地经济联系的加强 C.北方统一市场的形成 D.国家统一趋势的初显 2.两汉颁布察举贤良诏令共四十二次,其中提到“直言极谏”的,多达二十一次。此外,汉宣帝还创立了“上封事制”,鼓励群臣通过“密奏”直接上书皇帝,秘密参与国家大事。这些制度的建立( ) A.突破了宰相对信息的垄断 B.剥夺了三公九卿的行政权 C.利于弥补中枢决策的不足 D.有助于朝堂议事的民主化 3.汉武帝时期,(西域)龟兹王绛宾本与汉有隔阂,但在娶了受汉文化熏陶的乌孙公主的女儿后,“愿与公主女俱入朝。元康元年(前65年),遂来朝贺。王及夫人皆赐印绶”。后数次来朝,接受了汉家的礼仪文化。这反映出( ) A.汉朝加强对西域的管辖 B.民族交融呈现出新方式 C.华夏文化辐射力的增强 D.汉初和亲政策收效明显 4.唐代科举选官一般固定以吏部考功郎中或礼部侍郎为主考官。宋代则采取临时差遣,年年不同,而且任何官员都可以充任(主考官),并另增派若干人,互相监督。这一变化( ) A.反映了文人的政治诉求 B.促进科举选官公平公正 C.极大束缚读书人的思想 D.提高了政府的行政效率 5.北宋前期,贫富之间往往“自相假贷”,部分救灾物资通过赊借、典质等方式发放给灾民。为此,宋廷与地方官府往往要对民间相关赈贷行为进行干预,如置籍登记,维护依乡例收息,官为理索(追讨回来)等。这反映出北宋前期( ) A.官府动用行政权力强制劝赈 B.儒学思想开始向基层社会渗透 C.宗族内部救助活动逐渐兴起 D.引导和推动社会力量参与救济 6.元朝在汉族及某些边境地区设置行省,以资控驭;在一些少数民族地区如西藏,则直隶中央;同时,在适当的地区,配置皇子出镇,以加强控制。这说明元朝政府( ) A.在全国普遍推行行省制度 B.因地制宜加强地方的管理 C.一定程度上沿袭分封制度 D.多管齐下强化了君主专制 7.下表呈现的是明清对外政策大致状况,表中信息本质上反映了( ) 时间 在位皇帝 对外政策 公元1368年 明太祖 厉行海禁《兵律》:“私出外境货卖及下海者杖一百……若将人口、军器出境及下海者绞,因而走泄事情者斩。” 公元1567年 明穆宗 隆庆开海,允许民间私人远贩东西二洋,但仅开放福建漳州偏僻的月港。 公元1684年 清康熙 1683年台湾归附后逐渐设立江、浙、闽、粤四处海关,允许沿海商民下海贸易,但仍有一些限制。 公元1757年 清乾隆 加强闭关锁国,颁布《防夷八条》,仅开放广州一处口岸,由十三行垄断对外贸易。 A.传统自然经济根深蒂固 B.明清对外政策因时而变 C.对外政策总体理性客观 D.西方殖民影响中国外交 8.有学者指出,围绕着《时务报》等维新报刊而形成的读者群体,形成了一个巨大的“阅读共同体”,维新言论使许多读书人“如饮甘泉”,乃至达到“梦寐以求”的地步。尤其是学校、学会与报刊三者之间的互动,吸纳更多 ... ...

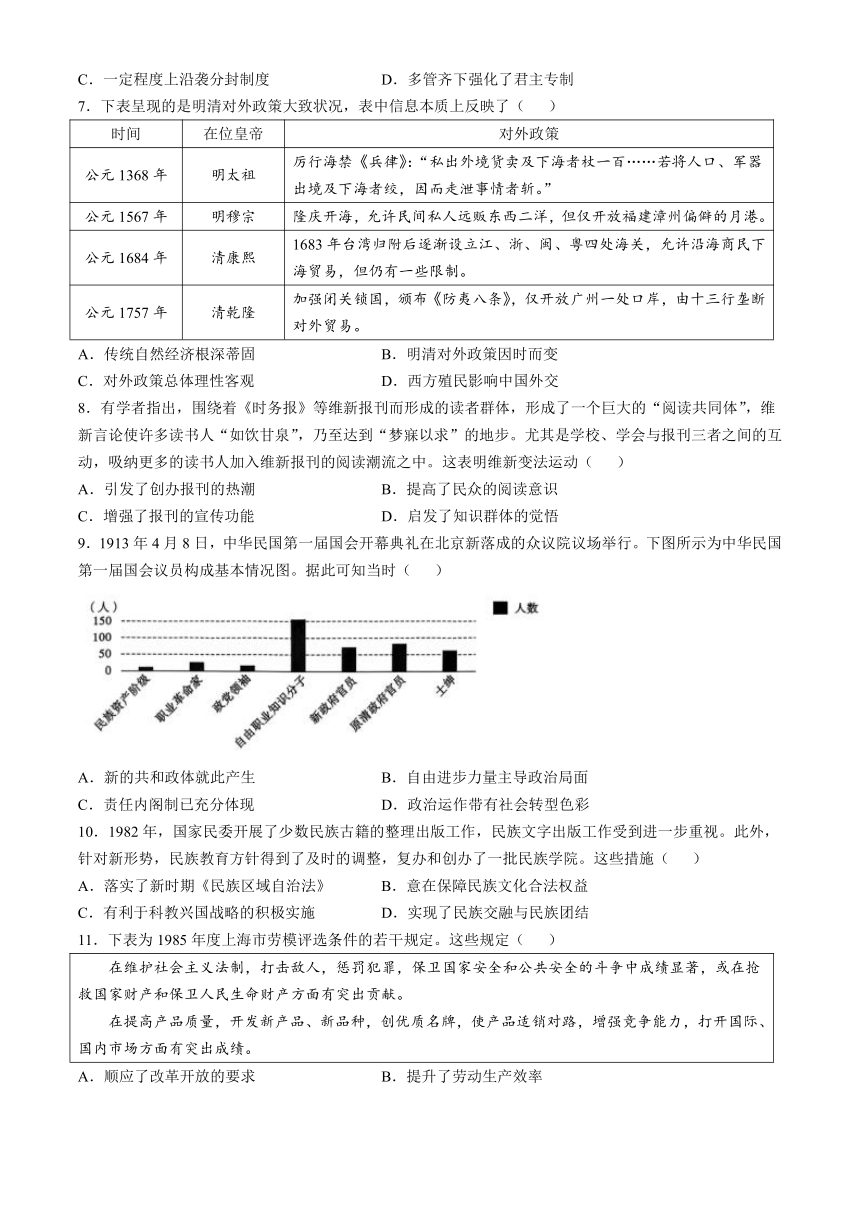

~~ 已预览到文档结尾了 ~~