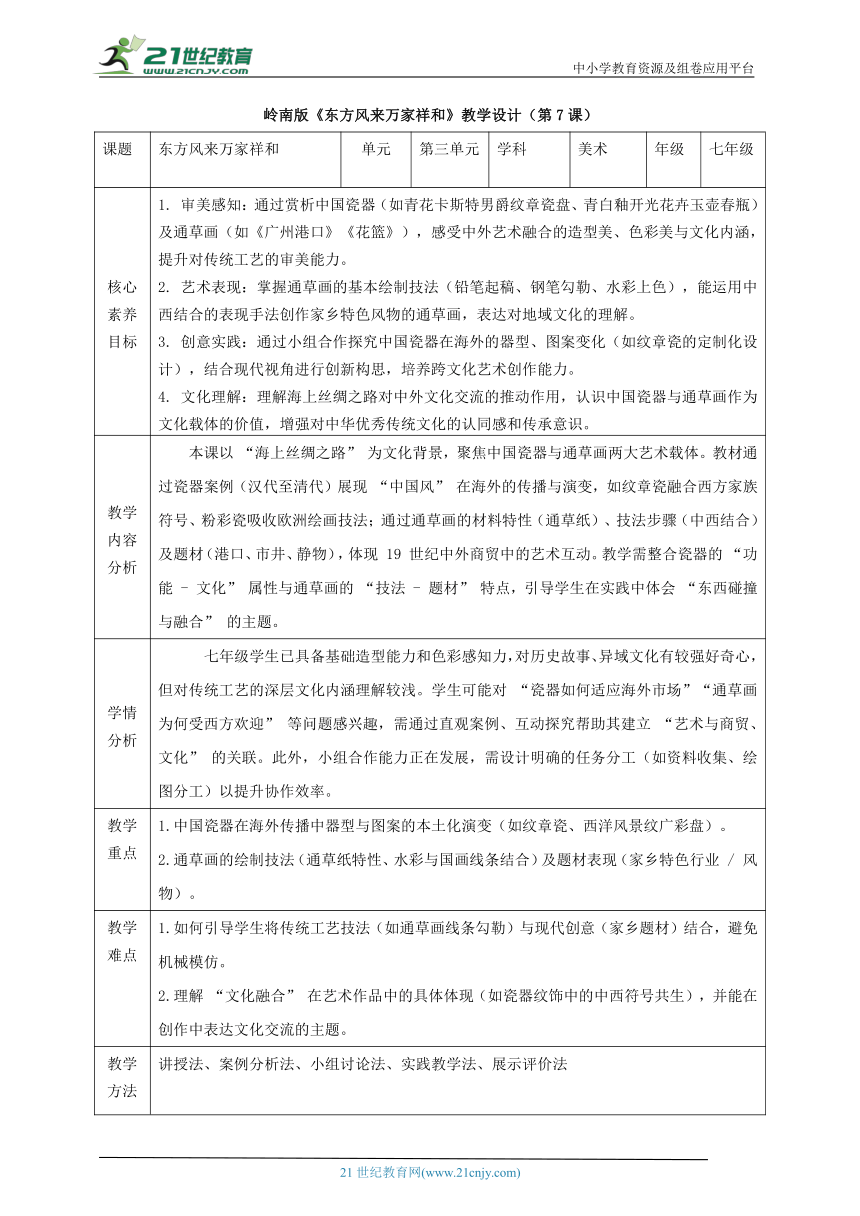

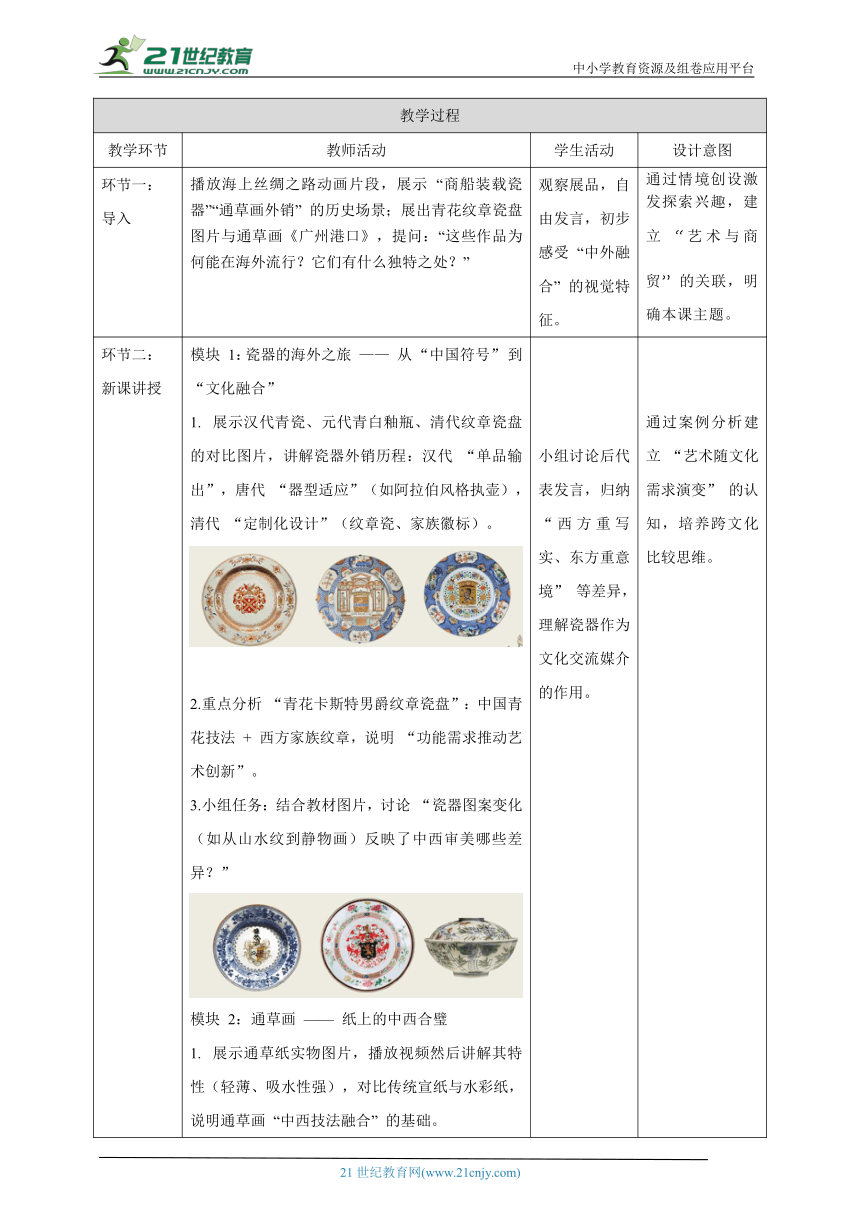

中小学教育资源及组卷应用平台 岭南版《东方风来万家祥和》教学设计(第7课) 课题 东方风来万家祥和 单元 第三单元 学科 美术 年级 七年级 核心素养目标 审美感知:通过赏析中国瓷器(如青花卡斯特男爵纹章瓷盘、青白釉开光花卉玉壶春瓶)及通草画(如《广州港口》《花篮》),感受中外艺术融合的造型美、色彩美与文化内涵,提升对传统工艺的审美能力。艺术表现:掌握通草画的基本绘制技法(铅笔起稿、钢笔勾勒、水彩上色),能运用中西结合的表现手法创作家乡特色风物的通草画,表达对地域文化的理解。创意实践:通过小组合作探究中国瓷器在海外的器型、图案变化(如纹章瓷的定制化设计),结合现代视角进行创新构思,培养跨文化艺术创作能力。文化理解:理解海上丝绸之路对中外文化交流的推动作用,认识中国瓷器与通草画作为文化载体的价值,增强对中华优秀传统文化的认同感和传承意识。 教学内容分析 本课以 “海上丝绸之路” 为文化背景,聚焦中国瓷器与通草画两大艺术载体。教材通过瓷器案例(汉代至清代)展现 “中国风” 在海外的传播与演变,如纹章瓷融合西方家族符号、粉彩瓷吸收欧洲绘画技法;通过通草画的材料特性(通草纸)、技法步骤(中西结合)及题材(港口、市井、静物),体现 19 世纪中外商贸中的艺术互动。教学需整合瓷器的 “功能 - 文化” 属性与通草画的 “技法 - 题材” 特点,引导学生在实践中体会 “东西碰撞与融合” 的主题。 学情分析 七年级学生已具备基础造型能力和色彩感知力,对历史故事、异域文化有较强好奇心,但对传统工艺的深层文化内涵理解较浅。学生可能对 “瓷器如何适应海外市场”“通草画为何受西方欢迎” 等问题感兴趣,需通过直观案例、互动探究帮助其建立 “艺术与商贸、文化” 的关联。此外,小组合作能力正在发展,需设计明确的任务分工(如资料收集、绘图分工)以提升协作效率。 教学重点 1.中国瓷器在海外传播中器型与图案的本土化演变(如纹章瓷、西洋风景纹广彩盘)。2.通草画的绘制技法(通草纸特性、水彩与国画线条结合)及题材表现(家乡特色行业 / 风物)。 教学难点 1.如何引导学生将传统工艺技法(如通草画线条勾勒)与现代创意(家乡题材)结合,避免机械模仿。2.理解 “文化融合” 在艺术作品中的具体体现(如瓷器纹饰中的中西符号共生),并能在创作中表达文化交流的主题。 教学方法 讲授法、案例分析法、小组讨论法、实践教学法、展示评价法 教学过程 教学环节 教师活动 学生活动 设计意图 环节一:导入 播放海上丝绸之路动画片段,展示 “商船装载瓷器”“通草画外�———� 的历史场景;展出青花纹章瓷盘图片与通草画《广州港口》,提问:“这些作品为何能在海外流行?它们有什么独特之处?” 观察展品,自由发言,初步感受 “中外融合” 的视觉特征。 通过情境创设激发探索兴趣,建立 “艺术与商贸” 的关联,明确本课主题。 环节二:新课讲授 模块 1:瓷器的海外之旅 ——— 从 “中国符号” 到 “文化融合”展示汉代青瓷、元代青白釉瓶、清代纹章瓷盘的对比图片,讲解瓷器外销历程:汉代 “单品输出”,唐代 “器型适应”(如阿拉伯风格执壶),清代 “定制化设计”(纹章瓷、家族徽标)。2.重点分析 “青花卡斯特男爵纹章瓷盘”:中国青花技法 + 西方家族纹章,说明 “功能需求推动艺术创新”。3.小组任务:结合教材图片,讨论 “瓷器图案变化(如从山水纹到静物画)反映了中西审美哪些差异?”模块 2:通草画 ——— 纸上的中西合璧展示通草纸实物图片,播放视频然后讲解其特性(轻薄、吸水性强),对比传统宣纸与水彩纸,说明通草画 “中西技法融合” 的基础。简单介绍通草纸制作流程讲解通草画相关知识。介绍通草画题材分类(人物肖像、市井生活、港口贸易 ... ...

~~ 已预览到文档结尾了 ~~