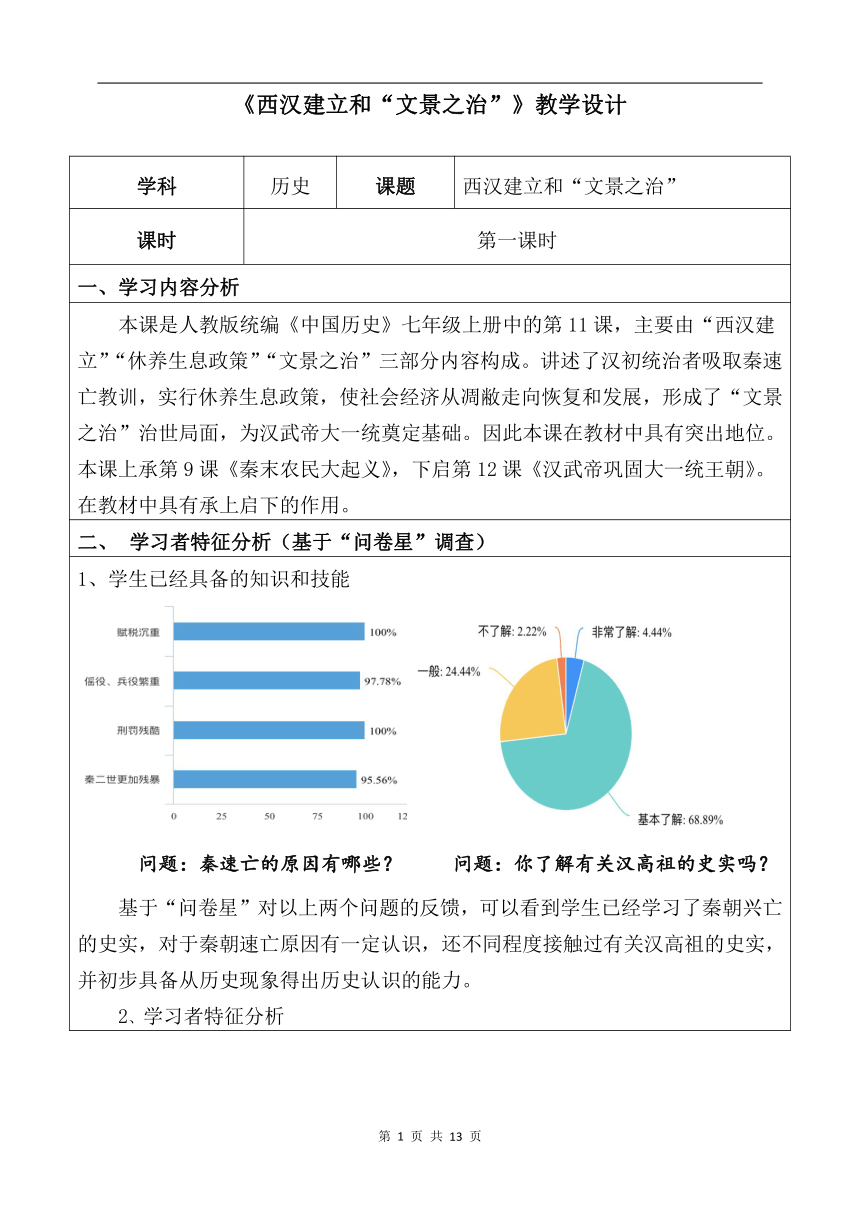

《西汉建立和“文景之治”》教学设计 学科 历史 课题 西汉建立和“文景之治” 课时 第一课时 一、学习内容分析 本课是人教版统编《中国历史》七年级上册中的第11课,主要由“西汉建立”“休养生息政策”“文景之治”三部分内容构成。讲述了汉初统治者吸取秦速亡教训,实行休养生息政策,使社会经济从凋敝走向恢复和发展,形成了“文景之治”治世局面,为汉武帝大一统奠定基础。因此本课在教材中具有突出地位。本课上承第9课《秦末农民大起义》,下启第12课《汉武帝巩固大一统王朝》。在教材中具有承上启下的作用。 学习者特征分析(基于“问卷星”调查) 学生已经具备的知识和技能问题:秦速亡的原因有哪些? 问题:你了解有关汉高祖的史实吗?基于“问卷星”对以上两个问题的反馈,可以看到学生已经学习了秦朝兴亡的史实,对于秦朝速亡原因有一定认识,还不同程度接触过有关汉高祖的史实,并初步具备从历史现象得出历史认识的能力。2、学习者特征分析基于“问卷星”对以上三个问题的反馈,可以看到七年级的学生对历史充满好奇,也比较感兴趣,但易混淆文学作品与正史区别,且古文功底较弱,欠缺独立分析文言史料的能力,需教师合理引导。 三、设计理念 1.本课教学中渗透历史学科核心素养(唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀),体现历史学科育人价值,力求践行立德树人目标。2.以板块教学为模式,创造性地将一节课的教学内容、教学方式、教学评价及教学过程进行科学整合,使整节课呈“板块”状分布,每个板块既自成一体,又密切关联,由一条清晰的教学主线贯穿始终,在循序渐进中层层深入。3.充分发挥教师引导作用,凸显学生主体地位,通过师生互动、生生互动,使学生达到合作、参与、自主学习、学以致用的目的。4.充分利用信息技术2.0等多媒体手段辅助教学。 四、教学目标分 1.了解西汉建立、休养生息政策、“文景之治”等基本史实;提高学生从史料中提取有效信息的能力。2.通过研读与本课相关的史料,掌握解读史料和分析历史事件的方法。3.通过学习汉初统治者以民为本的治国策略和理念,认识到民心和认同是国家统一和强盛的两大基石,借古鉴今,培养爱国情感。 五、教学重、难点及突破 确立依据:根据以上学习内容分析和教学目标分析。1.重点:了解休养生息政策的具体措施。2.难点:理解“文景之治”的内涵和特征。3.重、难点突破:通过分析、解读史料,概括出汉高祖和文、景时期休养生息措施,以此突破重点。观看视频了解文、景时期治国成效,理解“文景之治”的内涵,并结合课本知识概括“文景之治”的特征,以此突破难点。 六、教法 根据课标要求,结合本课内容特点和学生学情,我在本课教学中充分利用现代教育技术辅助教学,注重情境创设、实践探索、归纳总结、情感升华。1.史料教学法:利用多媒体,展示文字史料、历史遗址图片、历史地图,以丰富本课教学内容。 2.问题导学法:本课教学以问题引领,不断创设问题情境,深入浅出,引导学生探究学习。3.情境教学法:充分借助多媒体手段创设历史情境。通过观看与本课内容相关的视频资料,创设历史情境,让学生直观感受历史。达到突出重点、突破难点、明确概念、启发思维的目的。并让学生代入到汉初时代情境中,以当时人的视角体验历史人物的感受,以更好的理解本课重点知识。在本课结语部分中,插入音乐,配乐诗朗诵,述史抒怀,再次营造情境氛围。 七、学法 1.分析归纳法:分析史料,提取有效历史信息,并对历史信息归纳总结,掌握历史知识。2.合作探究法:以小组合作交流的形式,进行分析归纳,形成正确历史认识。 八、课前任务设计 阅读课本内容,预习新课,圈点标注,勾画知识点。 九、教学流程设计 十、教学过程设计 教学过程 教师活动 学生活动 设 ... ...

~~ 已预览到文档结尾了 ~~