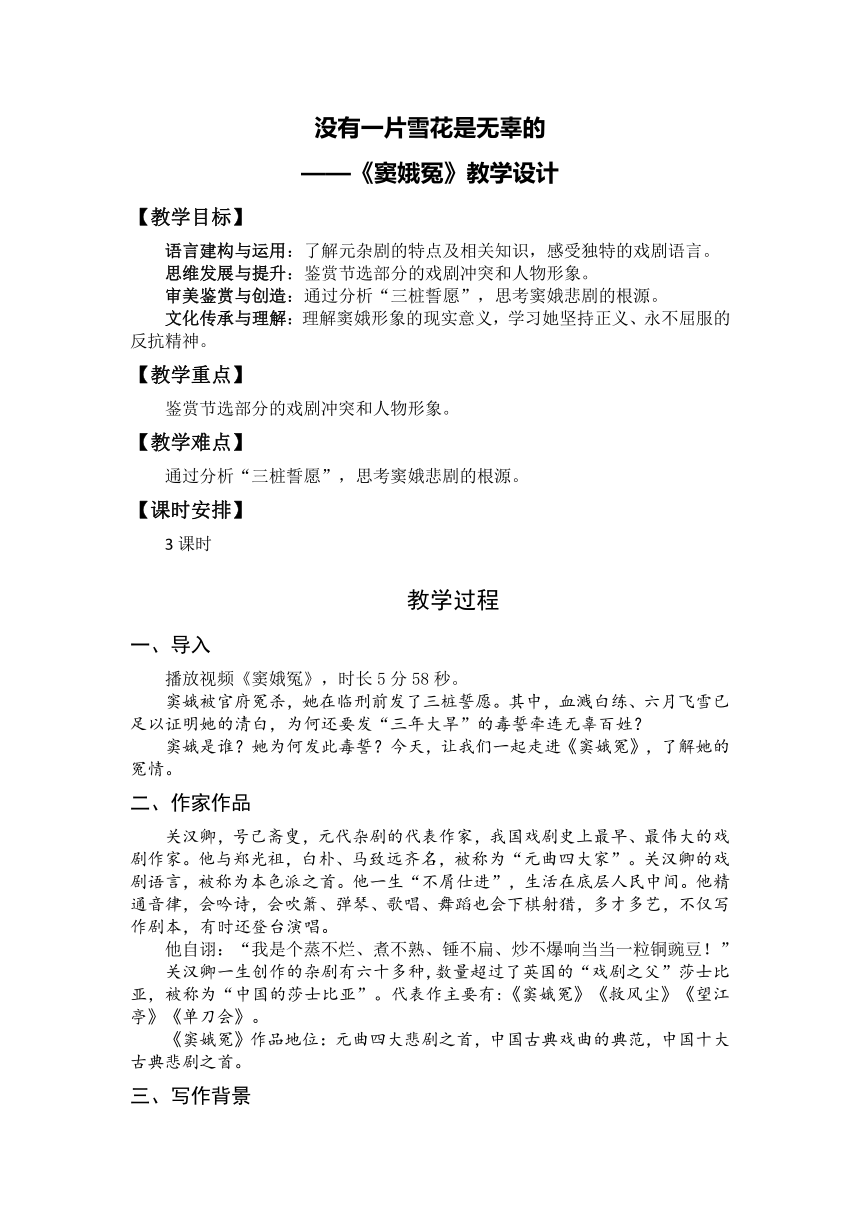

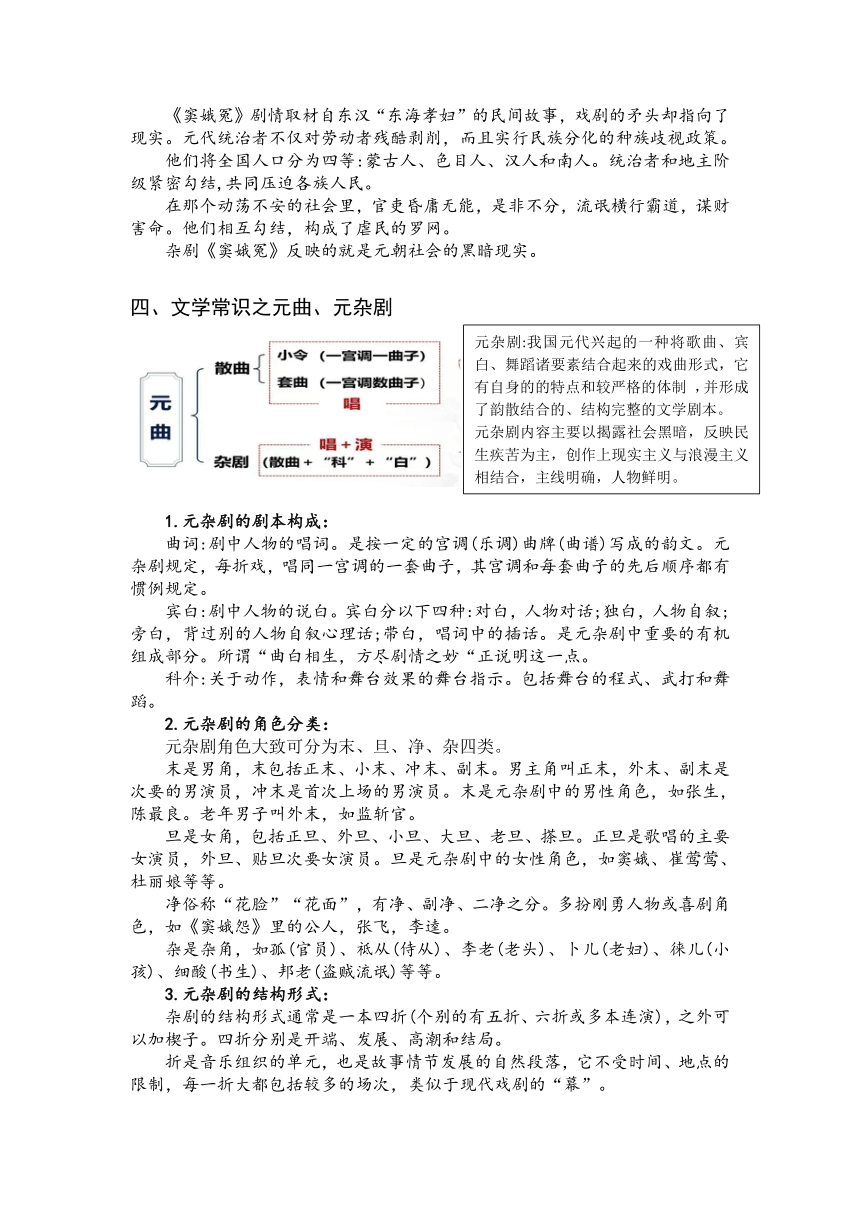

没有一片雪花是无辜的 ———《窦娥冤》教学设计 【教学目标】 语言建构与运用:了解元杂剧的特点及相关知识,感受独特的戏剧语言。 思维发展与提升:鉴赏节选部分的戏剧冲突和人物形象。 审美鉴赏与创造:通过分析“三桩誓愿”,思考窦娥悲剧的根源。 文化传承与理解:理解窦娥形象的现实意义,学习她坚持正义、永不屈服的反抗精神。 【教学重点】 鉴赏节选部分的戏剧冲突和人物形象。 【教学难点】 通过分析“三桩誓愿”,思考窦娥悲剧的根源。 【课时安排】 3课时 教学过程 一、导入 播放视频《窦娥冤》,时长5分58秒。 窦娥被官府冤杀,她在临刑前发了三桩誓愿。其中,血溅白练、六月飞雪已足以证明她的清白,为何还要发“三年大旱”的毒誓牵连无辜百姓? 窦娥是谁?她为何发此毒誓?今天,让我们一起走进《窦娥冤》,了解她的冤情。 作家作品 关汉卿,号己斋叟,元代杂剧的代表作家,我国戏剧史上最早、最伟大的戏剧作家。他与郑光祖,白朴、马致远齐名,被称为“元曲四大家”。关汉卿的戏剧语言,被称为本色派之首。他一生“不屑仕进”,生活在底层人民中间。他精通音律,会吟诗,会吹箫、弹琴、歌唱、舞蹈也会下棋射猎,多才多艺,不仅写作剧本,有时还登台演唱。 他自诩:“我是个蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆响当当一粒铜豌豆!” 关汉卿一生创作的杂剧有六十多种,数量超过了英国的“戏剧之父”莎士比亚,被称为“中国的莎士比亚”。代表作主要有:《窦娥冤》《救风尘》《望江亭》《单刀会》。 《窦娥冤》作品地位:元曲四大悲剧之首,中国古典戏曲的典范,中国十大古典悲剧之首。 写作背景 《窦娥冤》剧情取材自东汉“东海孝妇”的民间故事,戏剧的矛头却指向了现实。元代统治者不仅对劳动者残酷剥削,而且实行民族分化的种族歧视政策。 他们将全国人口分为四等:蒙古人、色目人、汉人和南人。统治者和地主阶级紧密勾结,共同压迫各族人民。 在那个动荡不安的社会里,官吏昏庸无能,是非不分,流氓横行霸道,谋财害命。他们相互勾结,构成了虐民的罗网。 杂剧《窦娥冤》反映的就是元朝社会的黑暗现实。 文学常识之元曲、元杂剧 1.元杂剧的剧本构成: 曲词:剧中人物的唱词。是按一定的宫调(乐调)曲牌(曲谱)写成的韵文。元杂剧规定,每折戏,唱同一宫调的一套曲子,其宫调和每套曲子的先后顺序都有惯例规定。 宾白:剧中人物的说白。宾白分以下四种:对白,人物对话;独白,人物自叙;旁白,背过别的人物自叙心理话;带白,唱词中的插话。是元杂剧中重要的有机组成部分。所谓“曲白相生,方尽剧情之妙“正说明这一点。 科介:关于动作,表情和舞台效果的舞台指示。包括舞台的程式、武打和舞蹈。 2.元杂剧的角色分类: 元杂剧角色大致可分为末、旦、净、杂四类。 末是男角,末包括正末、小末、冲末、副末。男主角叫正末,外末、副末是次要的男演员,冲末是首次上场的男演员。末是元杂剧中的男性角色,如张生,陈最良。老年男子叫外末,如监斩官。 旦是女角,包括正旦、外旦、小旦、大旦、老旦、搽旦。正旦是歌唱的主要女演员,外旦、贴旦次要女演员。旦是元杂剧中的女性角色,如窦娥、崔莺莺、杜丽娘等等。 净俗称“花脸”“花面”,有净、副净、二净之分。多扮刚勇人物或喜剧角色,如《窦娥怨》里的公人,张飞,李逵。 杂是杂角,如孤(官员)、祗从(侍从)、李老(老头)、卜儿(老妇)、徕儿(小孩)、细酸(书生)、邦老(盗贼流氓)等等。 3.元杂剧的结构形式: 杂剧的结构形式通常是一本四折(个别的有五折、六折或多本连演),之外可以加楔子。四折分别是开端、发展、高潮和结局。 折是音乐组织的单元,也是故事情节发展的自然段落,它不受时间、地点的限制,每一折大都包括较多的场次,类似于现代戏剧的“幕”。 “楔子”通常在第一 ... ...

~~ 已预览到文档结尾了 ~~