第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 同步练习 一、选择题 1. 南朝名士交会,每以策试争胜为乐事,一改旧时崇尚清谈之风。士族之中已有相当一部分人自幼精研经史文学,求以对策考试入仕为官,因此由察举与学校入仕者日益增多。这反映该时期( ) A.门阀士族势力趋于衰弱 B.九品中正制逐渐转型 C.考试成为选官主要途径 D.政权的阶级基础扩大 2.十六国时期,大夏国建立者赫连勃勃自称“大禹之后”,北魏建立者鲜卑拓跋氏自称“轩辕之苗箭”,建立北周的鲜卑宇文氏则称“其先出自炎帝神农氏”。他们此举主要是为了( ) A.谋求与汉族王朝和平共处 B.采用中原模式的国号年号 C.追求民族政权的合法正统 D.学习汉晋王朝的制度文明 3.竹子只能生长在温暖的气候环境里。根据文献记载,两汉和西晋时期,陕西和河南都生长有茂密的竹林,而在东晋十六国时期,前秦(氐族政权)君主苻坚在长安种植的竹林却大面积枯死。这一情况带来的直接结果是( ) A.前秦政权汉化 B.生态环境恶化 C.政权更迭频繁 D.人口内迁南迁 4.据《魏书·高祖纪》记载,公元494年,“六宫及文武尽迁洛阳”。随后,北魏孝文帝即为群臣“班赐冠服”,并“行幸鲁城,亲祠孔子庙”,依汉律制定礼乐刑罚等。这些做法旨在( ) A.变革鲜卑习俗 B.规范伦理道德 C.强化政治认同 D.提倡尊孔复古 5.云岗石窟是北魏时期皇家主持开凿的大型石窟寺遗址,开凿分为三期工程。其中中期工程(465—494年)石窟造像受江南顾恺之和陆探微影响,佛像面容由早期威严肃穆转向清秀慈祥,整体造型由雄伟庞大转向儒雅精致。云冈石窟中期造像特点形成的推动因素是( ) A.经济重心南移增强江南文化辐射力 B.孝文帝改革推动南北文化交融 C.儒家文化成为北魏社会文化的主流 D.佛教在中国盛行并完成本土化 6.《魏书·元志传》记载北魏孝文帝在进行改革时说:“普天之下,谁不编户。”这可用于说明,孝文帝改革( ) A.旨在促进民族交融 B.具有强化社会控制目的 C.遭到少数民族抵制 D.开创规范编户管理制度 7.《北齐书·崔季舒传》载崔季舒“出为齐州刺史,坐遣人渡淮互市,亦有赃贿事,为御史所劾”;《洛阳伽蓝记》记载,南朝陈庆之出使北魏,亲见洛阳欣欣向荣的景象时,自觉惭愧,称“衣冠士族,并在中原……”。由此类材料可推知( ) A.政局分裂并未阻断民族交往 B.互市交易成为贪腐主要手段 C.士族政治成为北朝政治特色 D.官僚队伍亟待提升文化素质 8.读表反映了当时( ) 北魏至北周军事制度的变化 时间 变迁 北魏孝文帝改革 沿袭北魏旧有兵制,实行胡汉分治,即鲜卑人当兵,汉人务农。 西魏大统三年(537) 创建府兵制。 西魏大统九年 (543) 开始广募关陇豪右加入府兵,其后汉族豪强的私人武装也划归府兵。 北周建德二年(573) 府兵又扩展至汉族一般农民。 A.南北军事对峙的局面 B.北方民族交融的趋势 C.门阀士族力量的兴起 D.南北统一的条件成熟 9. 据表可知,北魏意在( ) 出处 相关内容 《魏书·律历志》 音律由黄帝创设,三代“共行”;汉、魏、晋予以革新与校改;北魏“太和中,诏中书监高闾修正音律”。 《魏书官氏志》 太和中,“高祖诏群察议定百官,著于令……降车、骠将军,侍中,黄门秩,依魏晋旧事”。 A.弥合南北文化差异 B.承继中原王朝正统 C.革新传统修史体例 D.加速民族交融进程 10.南朝时期,士人不再热衷于人物品评,杂传的撰写明显减少,代之而起的则是谱牒之书日渐增多。晋宋以后的基本趋势是杂传减少,谱牒日盛。这说明当时( ) A.社会主流思想发生改变 B.士族政治封闭性的增强 C.谱学导致门第观念形成 D.私家著史传统逐渐兴起 11.《魏书·官氏志》记载,“登国初,太祖(拓 ... ...

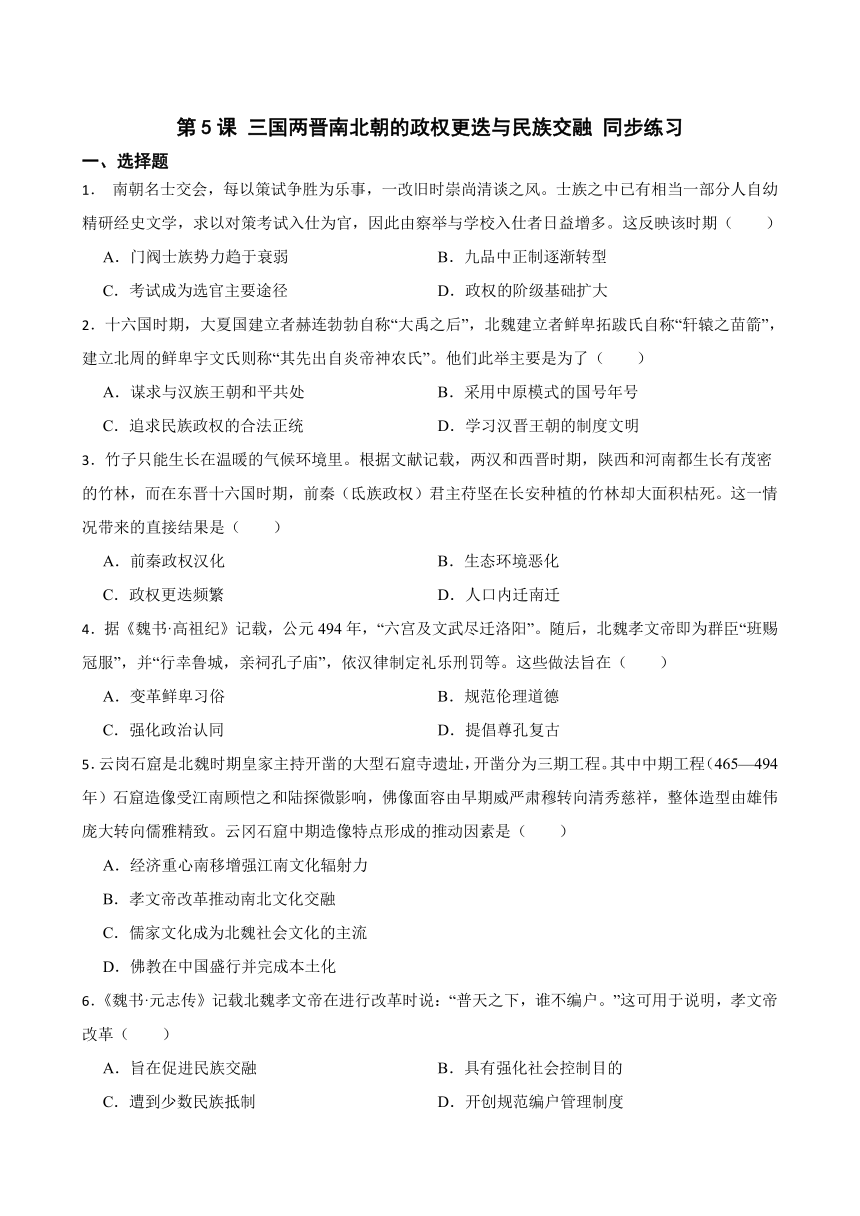

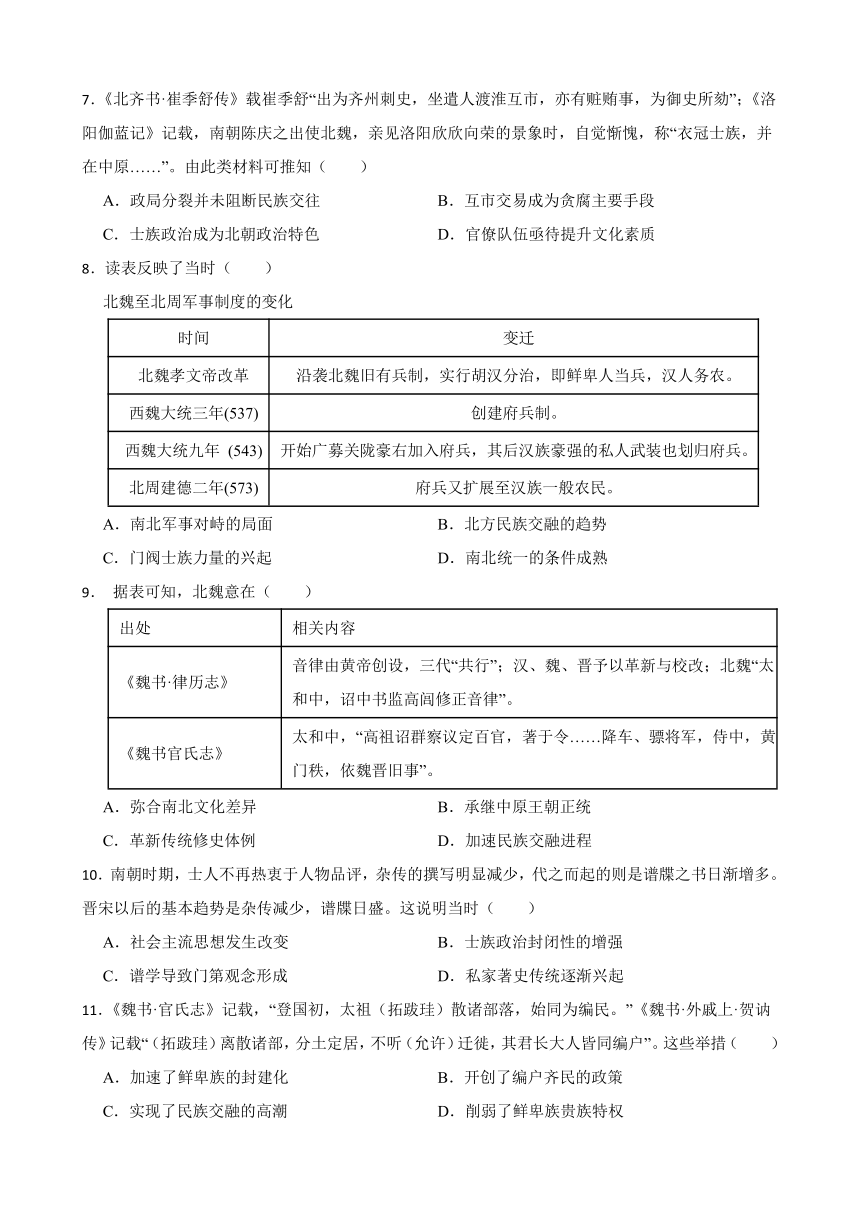

~~ 已预览到文档结尾了 ~~