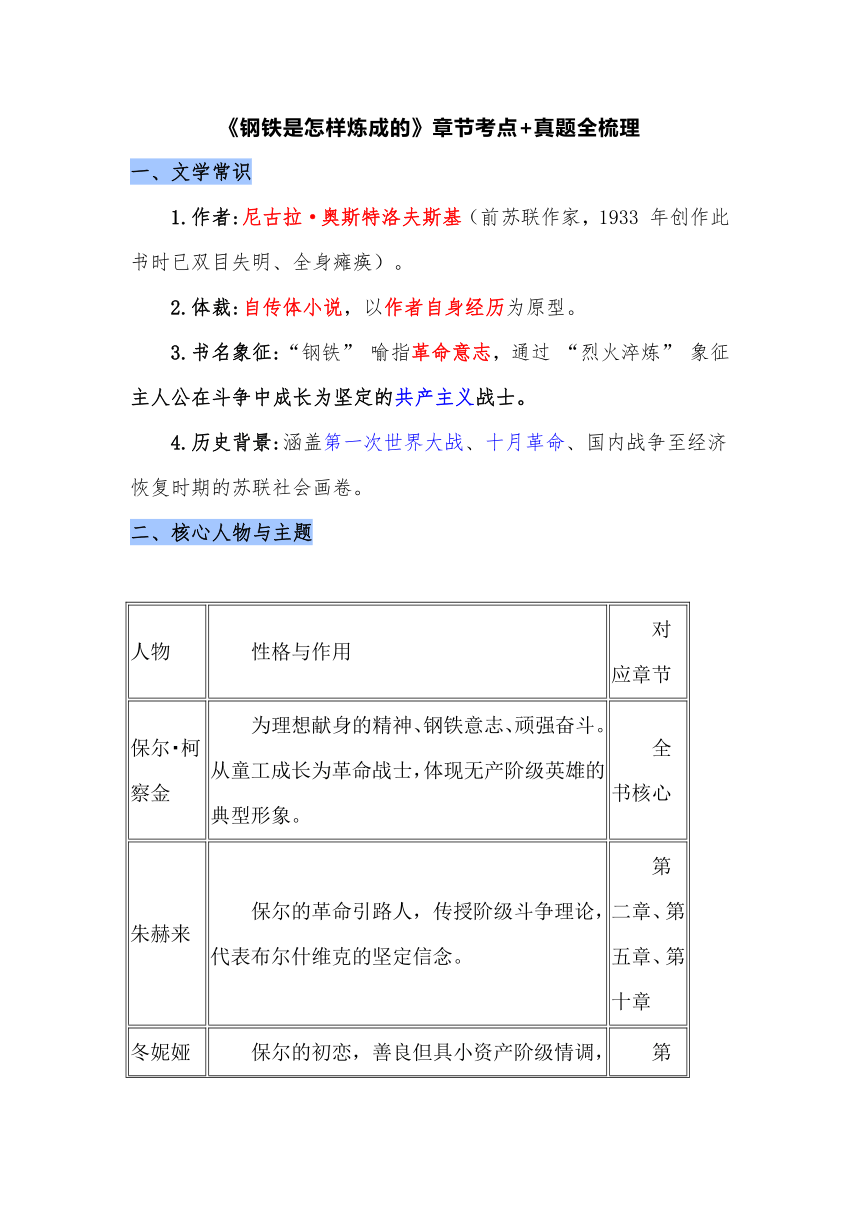

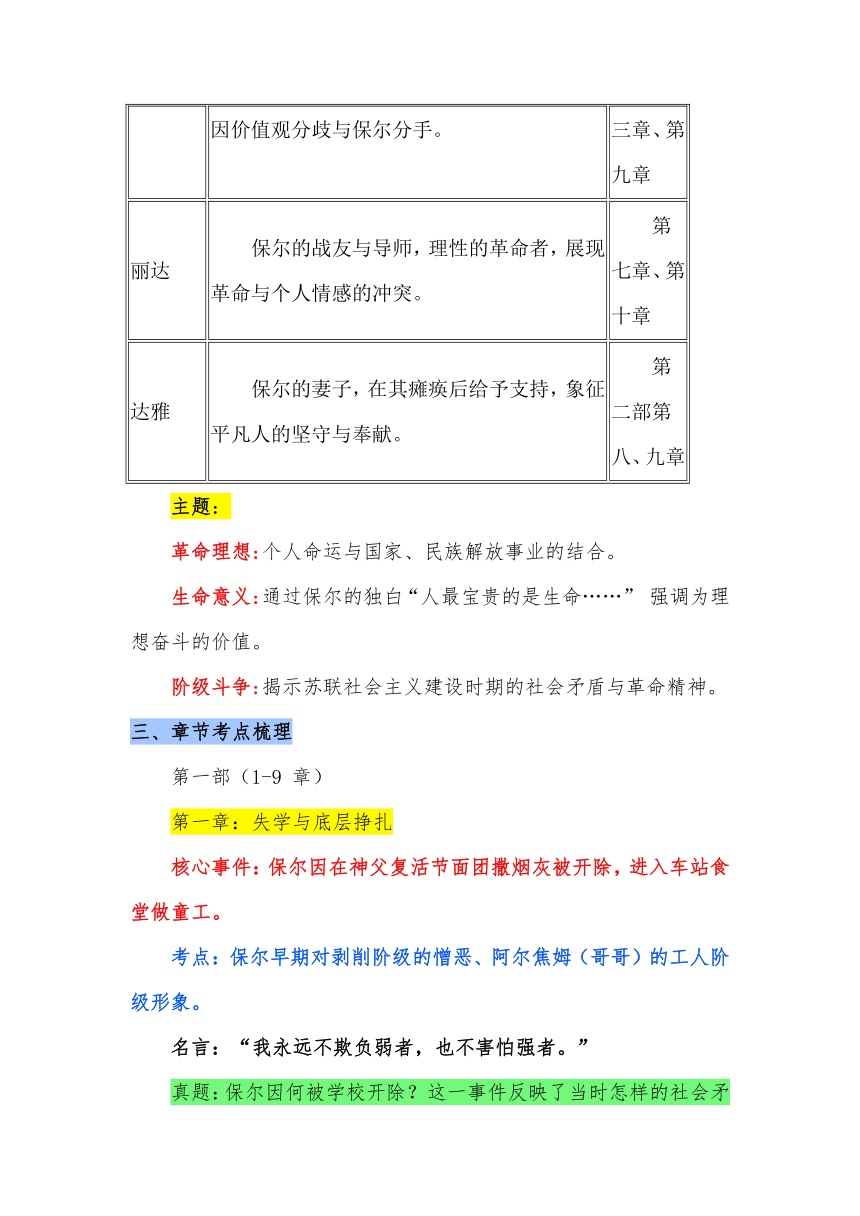

《钢铁是怎样炼成的》章节考点+真题全梳理 一、文学常识 1.作者:尼古拉·奥斯特洛夫斯基(前苏联作家,1933 年创作此书时已双目失明、全身瘫痪)。 2.体裁:自传体小说,以作者自身经历为原型。 3.书名象征:“钢铁” 喻指革命意志,通过 “烈火淬炼” 象征主人公在斗争中成长为坚定的共产主义战士。 4.历史背景:涵盖第一次世界大战、十月革命、国内战争至经济恢复时期的苏联社会画卷。 二、核心人物与主题 人物 性格与作用 对应章节 保尔 柯察金 为理想献身的精神、钢铁意志、顽强奋斗。从童工成长为革命战士,体现无产阶级英雄的典型形象。 全书核心 朱赫来 保尔的革命引路人,传授阶级斗争理论,代表布尔什维克的坚定信念。 第二章、第五章、第十章 冬妮娅 保尔的初恋,善良但具小资产阶级情调,因价值观分歧与保尔分手。 第三章、第九章 丽达 保尔的战友与导师,理性的革命者,展现革命与个人情感的冲突。 第七章、第十章 达雅 保尔的妻子,在其瘫痪后给予支持,象征平凡人的坚守与奉献。 第二部第八、九章 主题: 革命理想:个人命运与国家、民族解放事业的结合。 生命意义:通过保尔的独白“人最宝贵的是生命……” 强调为理想奋斗的价值。 阶级斗争:揭示苏联社会主义建设时期的社会矛盾与革命精神。 三、章节考点梳理 第一部(1-9 章) 第一章:失学与底层挣扎 核心事件:保尔因在神父复活节面团撒烟灰被开除,进入车站食堂做童工。 考点:保尔早期对剥削阶级的憎恶、阿尔焦姆(哥哥)的工人阶级形象。 名言:“我永远不欺负弱者,也不害怕强者。” 真题:保尔因何被学校开除?这一事件反映了当时怎样的社会矛盾? 答案:保尔因在神父复活节面团中撒烟灰被开除。这一事件揭示了沙皇统治下宗教权威对底层少年的压迫,以及阶级对立(保尔作为童工与神父代表的特权阶层的冲突)。 第二章:革命启蒙 核心事件:沙皇被推翻,朱赫来向保尔传播革命思想,保尔藏枪躲避德军搜查。 考点:朱赫来的作用、保尔对革命的初步认识。 历史背景:十月革命初期的社会动荡。 真题:朱赫来对保尔的成长起到了怎样的关键作用?试结合情节分析。 答案:朱赫来向保尔传授拳击技巧和阶级斗争理论(如“压迫者和被压迫者永远势不两立”),并引导他参与藏枪等革命行动,为保尔的革命意识奠定基础。 第三章:冬妮娅的邂逅 核心事件:保尔与冬妮娅在湖边相遇,阿尔焦姆参与工人罢工。 考点:冬妮娅的阶级局限性、保尔对平等关系的追求。 象征:冬妮娅的蓝裙子象征理想与现实的冲突。 真题:保尔与冬妮娅的初次相遇中,“蓝裙子” 这一细节有何象征意义? 答案:冬妮娅的蓝裙子象征她与保尔的阶级差异(贵族少女与童工的对立),也暗示两人未来因价值观分歧而分离的命运。 第四章:混乱与暴行 核心事件:戈卢勃与帕夫柳克的冲突引发反犹暴行,谢廖沙参与抵抗。 考点:战争对平民的摧残、革命青年的觉醒。 对比:保尔与冬妮娅对暴行的不同态度。 真题:谢廖沙参与抵抗反犹暴行的情节,体现了作者怎样的创作意图? 答案:通过谢廖沙的觉醒,展现战争对青年的摧残与革命意识的萌芽,批判暴力统治,呼吁人性觉醒。 第五章:营救朱赫来 核心事件:保尔救朱赫来被捕,狱中坚贞不屈。 考点:保尔的英勇行为、朱赫来的革命影响力。 细节:保尔谎称“我家住了两个哥萨克” 机智应对审讯。 真题:保尔被捕后谎称“我家住了两个哥萨克”,这一细节如何体现他的性格? 答案:体现保尔机智、沉着的斗争策略,以及对革命同志的保护意识,展现其从冲动少年向成熟战士的转变。 第六章:出狱与迷茫 核心事件:保尔被误放,投靠冬妮娅后选择离开。 考点:保尔的革命责任感、冬妮娅的资产阶级生活方式。 转折:两人关系因阶级立场分化。 真题:保尔为何选择离开冬妮娅?这一 ... ...

~~ 已预览到文档结尾了 ~~