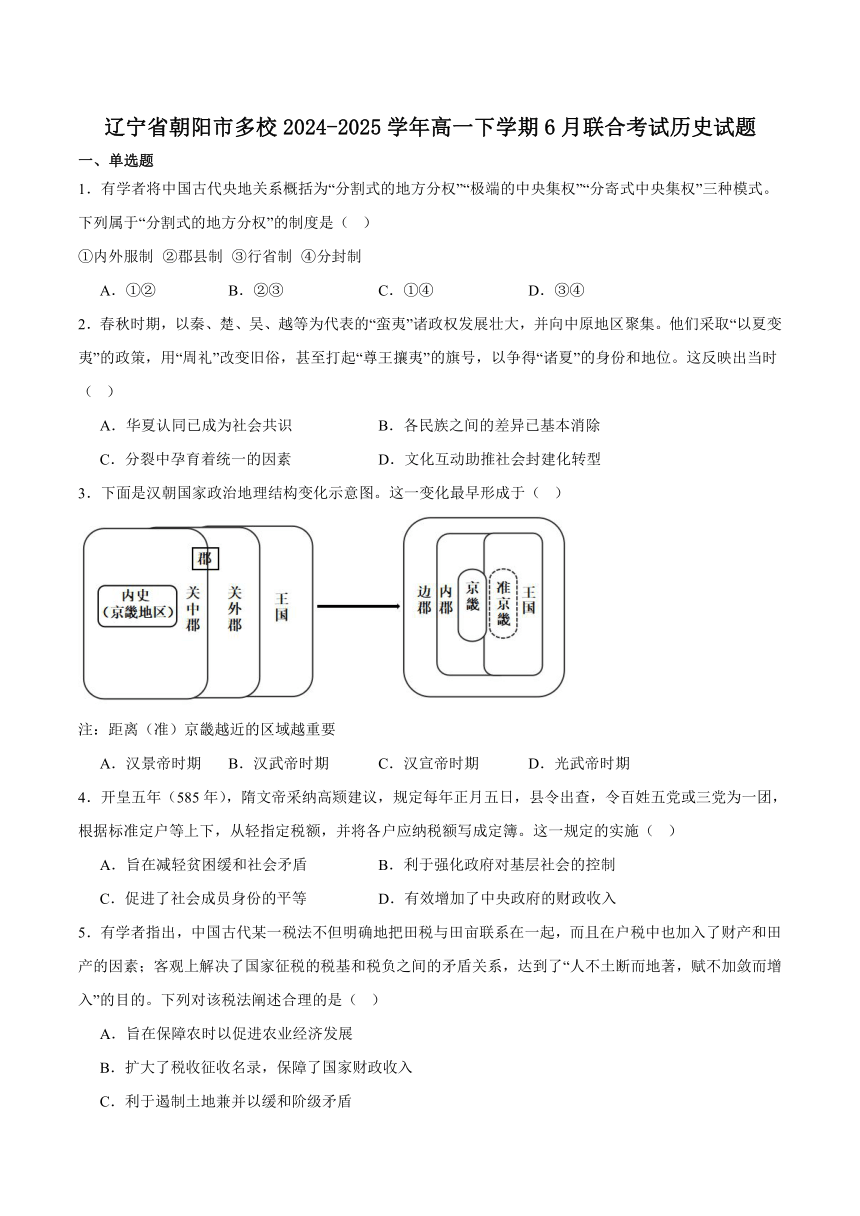

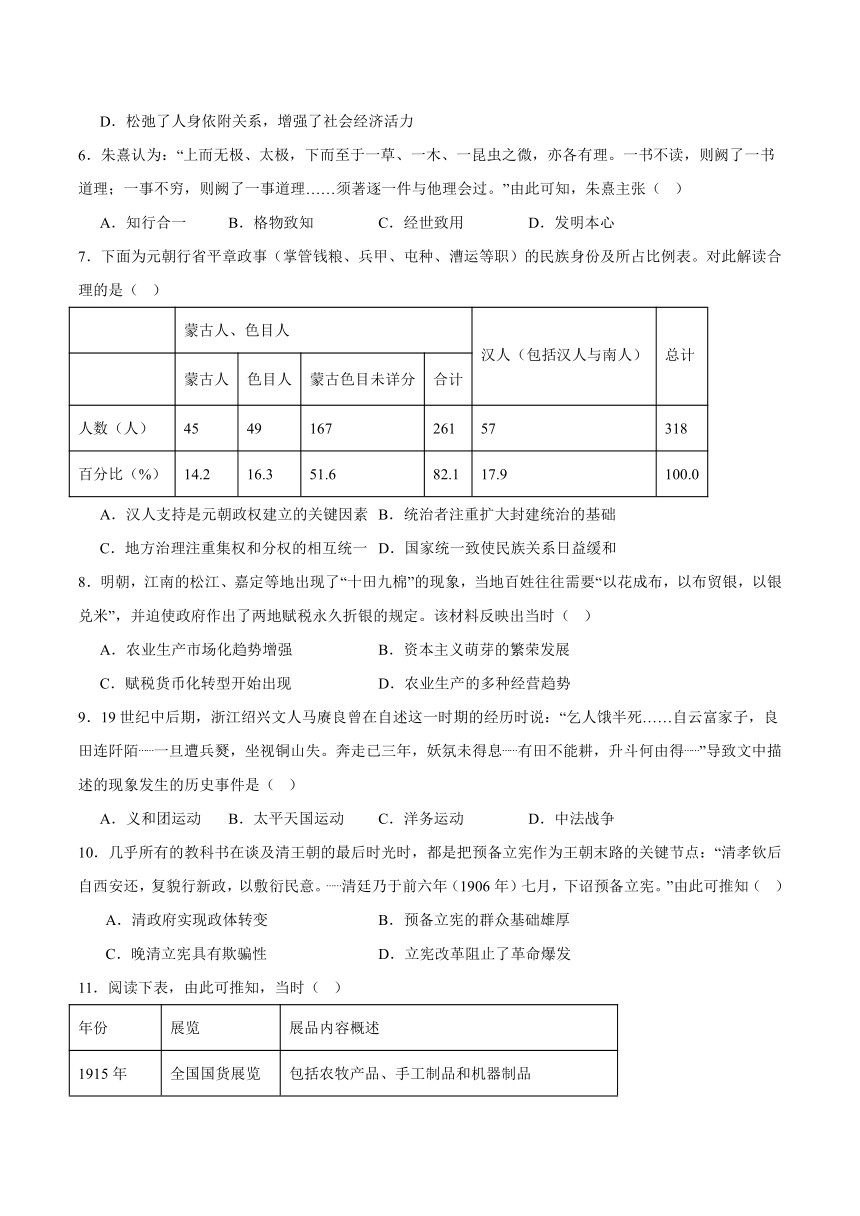

辽宁省朝阳市多校2024-2025学年高一下学期6月联合考试历史试题 一、单选题 1.有学者将中国古代央地关系概括为“分割式的地方分权”“极端的中央集权”“分寄式中央集权”三种模式。下列属于“分割式的地方分权”的制度是( ) ①内外服制 ②郡县制 ③行省制 ④分封制 A.①② B.②③ C.①④ D.③④ 2.春秋时期,以秦、楚、吴、越等为代表的“蛮夷”诸政权发展壮大,并向中原地区聚集。他们采取“以夏变夷”的政策,用“周礼”改变旧俗,甚至打起“尊王攘夷”的旗号,以争得“诸夏”的身份和地位。这反映出当时( ) A.华夏认同已成为社会共识 B.各民族之间的差异已基本消除 C.分裂中孕育着统一的因素 D.文化互动助推社会封建化转型 3.下面是汉朝国家政治地理结构变化示意图。这一变化最早形成于( ) 注:距离(准)京畿越近的区域越重要 A.汉景帝时期 B.汉武帝时期 C.汉宣帝时期 D.光武帝时期 4.开皇五年(585年),隋文帝采纳高颎建议,规定每年正月五日,县令出查,令百姓五党或三党为一团,根据标准定户等上下,从轻指定税额,并将各户应纳税额写成定簿。这一规定的实施( ) A.旨在减轻贫困缓和社会矛盾 B.利于强化政府对基层社会的控制 C.促进了社会成员身份的平等 D.有效增加了中央政府的财政收入 5.有学者指出,中国古代某一税法不但明确地把田税与田亩联系在一起,而且在户税中也加入了财产和田产的因素;客观上解决了国家征税的税基和税负之间的矛盾关系,达到了“人不土断而地著,赋不加敛而增入”的目的。下列对该税法阐述合理的是( ) A.旨在保障农时以促进农业经济发展 B.扩大了税收征收名录,保障了国家财政收入 C.利于遏制土地兼并以缓和阶级矛盾 D.松弛了人身依附关系,增强了社会经济活力 6.朱熹认为:“上而无极、太极,下而至于一草、一木、一昆虫之微,亦各有理。一书不读,则阙了一书道理;一事不穷,则阙了一事道理……须著逐一件与他理会过。”由此可知,朱熹主张( ) A.知行合一 B.格物致知 C.经世致用 D.发明本心 7.下面为元朝行省平章政事(掌管钱粮、兵甲、屯种、漕运等职)的民族身份及所占比例表。对此解读合理的是( ) 蒙古人、色目人 汉人(包括汉人与南人) 总计 蒙古人 色目人 蒙古色目未详分 合计 人数(人) 45 49 167 261 57 318 百分比(%) 14.2 16.3 51.6 82.1 17.9 100.0 A.汉人支持是元朝政权建立的关键因素 B.统治者注重扩大封建统治的基础 C.地方治理注重集权和分权的相互统一 D.国家统一致使民族关系日益缓和 8.明朝,江南的松江、嘉定等地出现了“十田九棉”的现象,当地百姓往往需要“以花成布,以布贸银,以银兑米”,并迫使政府作出了两地赋税永久折银的规定。该材料反映出当时( ) A.农业生产市场化趋势增强 B.资本主义萌芽的繁荣发展 C.赋税货币化转型开始出现 D.农业生产的多种经营趋势 9.19世纪中后期,浙江绍兴文人马赓良曾在自述这一时期的经历时说:“乞人饿半死……自云富家子,良田连阡陌 一旦遭兵燹,坐视铜山失。奔走已三年,妖氛未得息 有田不能耕,升斗何由得 ”导致文中描述的现象发生的历史事件是( ) A.义和团运动 B.太平天国运动 C.洋务运动 D.中法战争 10.几乎所有的教科书在谈及清王朝的最后时光时,都是把预备立宪作为王朝末路的关键节点:“清孝钦后自西安还,复貌行新政,以敷衍民意。 清廷乃于前六年(1906年)七月,下诏预备立宪。”由此可推知( ) A.清政府实现政体转变 B.预备立宪的群众基础雄厚 C.晚清立宪具有欺骗性 D.立宪改革阻止了革命爆发 11.阅读下表,由此可推知,当时( ) 年份 展览 展品内容概述 1915年 全国国货展览会 包括农牧产品、手工制品和机器制品 1928年 中华国货展 ... ...

~~ 已预览到文档结尾了 ~~